国产大模型的技术突破与商业化探索

国产AI大模型距离GPT,或许只差半年。

国产大模型正迅速崛起成为全球AI领域不可忽视的力量。

随着深度学习技术的不断突破,国产大模型在自然语言处理、图像识别等多个领域展现出惊人的潜力,它们不仅推动了人工智能技术的飞速发展,也在各行各业中发挥着越来越重要的作用。

然而,随着技术的快速迭代,国产大模型也面临着前所未有的商业化挑战。

技术革新与国际竞争

在全球人工智能的竞技场上,国产大模型正以惊人的速度迎头赶上,逐渐缩小与行业领头羊OpenAI的技术差距。据最新资料显示,这一差距已显著缩短至半年左右,标志着国产AI技术的一次飞跃。

以阿里的Qwen系列为例,其最新开源的Qwen2-72B指令微调版本,在国际开源模型排行榜上一举夺魁,超越了众多国际知名模型,显示了国产大模型在技术精度上的卓越表现。华为的盘古大模型5.0,以其对物理世界多模态数据的深刻理解,已在超过30个行业、400多个场景中得到应用,证明了国产大模型在行业落地方面的强大实力。科大讯飞的星火大模型V4.0,不仅在中英文12项大模型主流测试集中8个测试排名第一,更在文本生成、语言理解等多个维度超越了国际先进水平。

值得一提的是,国产大模型在多模态能力上的发展。腾讯的混元大模型,凭借其Di-T架构,在全球多模态大模型领域中占据了先发优势。而阶跃星辰的1T-MoE多模态大模型,更是在图像生成和多模态感知能力上展现出业界领先水平。这些进步不仅丰富了AI技术的应用场景,也为国产大模型在全球竞争中赢得了独特的优势。

开源与闭源双轨发展

开源与闭源模型的双轨发展策略,为国产大模型的技术创新和行业应用提供了双重动力。开源模型,以其开放共享的特性,…

商业化挑战与市场潜力

在国产大模型的技术进步背后,商业化之路并非一帆风顺。尽管国产大模型在性能上取得了显著成就,但商业化的现状和挑战同样不容忽视。6月份大模型相关中标项目75个,披露的中标金额达到了1.38亿元,这一数字虽然可观,但与巨大的研发投入相比,仍显不足。

以百度和科大讯飞为例,2023年的研发费用分别为242亿元和34.81亿元,其中相当一部分投向了大模型的研发。这种投入与产出之间的差距,凸显了国产大模型在商业化过程中的困境。

价格战的爆发进一步加剧了这一挑战。随着字节跳动等厂商大幅降低Token价格,大模型的价格进入了所谓的“厘时代”,这无疑对整个行业的盈利模式和可持续发展构成了压力。价格战可能会短期内吸引用户,但长期来看,如何平衡成本和收益,寻找到可持续的商业模式,是国产大模型厂商需要深思的问题。

然而,挑战中也蕴含着机遇。国产大模型的用户接受度和市场潜力不容忽视。以百度的文心一言为例,其用户规模达到3亿,日调用量超过5亿,这一庞大的用户基础为国产大模型提供了广阔的市场空间。通过进一步优化用户体验,提升产品的易用性和实用性,国产大模型完全有可能在市场中占据更大的份额。

国产大模型在商业化的道路上,还需要在技术创新的基础上,更加注重市场需求和用户体验,通过不断的探索和调整,寻找到适合自己的可持续发展之路。

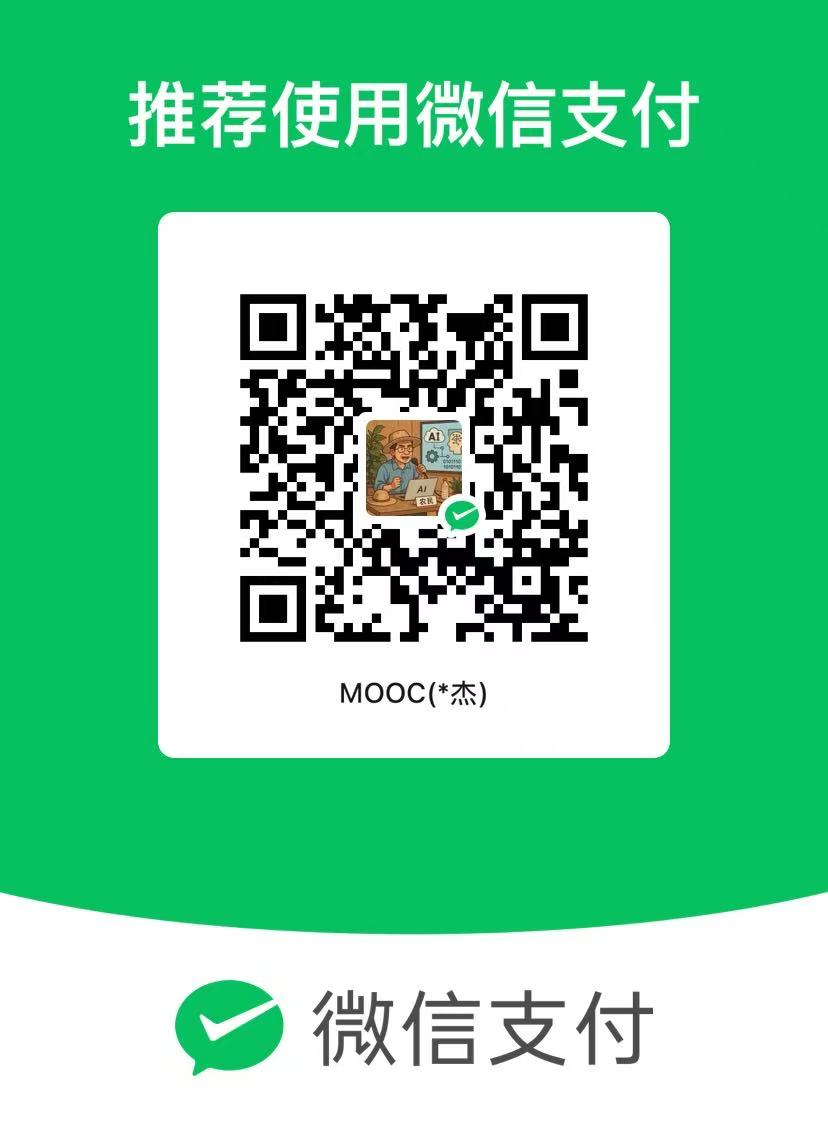

感谢阅读!如果您对AI的更多资讯感兴趣,可以查看更多AI文章:GPTNB。

国产大模型的技术突破与商业化探索