一枚与时间赛跑的中国芯片

近期,外媒披露一则消息,称中方将发布通告,在多个领域禁用美国芯片,支持采购和使用国产芯片。这一信息与此前国内多项政策具有某种内在一致性,比如在财政部公布的计算机采购的新标准,就在多项关键部件的采购规定中,明确要求审查部件是否“在政府指定的中国信息安全测评中心及国家保密科技测评中心的网站上,通过了安全性和可靠性的测试”。

这一消息掀起了轩然大波。它意味着国产CPU的能力得到了广泛承认,也意味着其肩负的责任更加重大。

面对时代洪流,面对商业压力,面对科技铁幕,国产CPU一次次经历困难,又一次次集聚力量。最终让自身成长赶上了大势的选择,在2024年扛起科技自立自强的旗帜。

过去数十年,社会各界对国产CPU的认识经历了几次变迁。曾经很多人认为“发展国产处理器真的有必要吗?”后来,我们惊叹“留给国产芯片突破的时间不多了”。

从是否有必要,到是否来得及——中国CPU,是一枚始终在与时间赛跑的芯片。

1957 年,北京电子管厂成功制造了新中国最早的半导体器件,中国半导体产业由此拉开了大幕。但其第一次与全球信息化的洪流并轨,是在20世纪80年代。

1979年,上海元件五厂和上海无线电十四厂,联合仿制成功了8080八位微处理器。8080是英特尔在1974年推出的第二款CPU处理器,这次仿制成功,帮助中国抢占了技术机遇,也客观上推动了家用电脑走向国内市场。

随后,伴随着信息革命的到来,中国开始了第一次芯片产业化浪潮。无锡华晶、绍兴华越、上海贝岭、上海飞利浦和首钢 NEC 等多家集成电路公司相继成立。国家先后开展了1986 年的“531 战略”、1990 年的“908 工程”、1995 年的“909 工程”三次半导体技术攻坚。这个时间段,有更多的产业、资本与人才投身到半导体行业当中,为后续波澜起伏的中国芯片事业奠定了多方面的基础。

尽管如此,漫长的自主化CPU探索,却没有得到多少真正的成果。伴随着中国市场的开放,以及全球技术成果的涌入,稚嫩的国产CPU迎来了世界顶尖产品的冲击。很快,这次国产化芯片浪潮没有激发太大涟漪,就淹没在了全球化的科技汪洋里。

但芯片需要自主化的种子,却已经埋下。

伴随着PC革命的到来,中国市场在千禧年前后迎来了PC与软件产业的飞速发展。这也倒逼底层技术的进步,国产芯片命题又一次被提上了日程。

但在这一阶段,面对国外竞品的大范围输入,国产CPU面临着一个漩涡:国产半导体起步晚,发展慢,生态兼容难度高,难以形成规模化效应。这又导致了后续的研发成本大,产品差距被进一步拉开。

这…

2022—2023年中国信创生态及信创PC市场发展研究报告》显示,中国信创产业进入快速发展期,信创产业正在向关键基础行业扩展,并最终延伸至全行业。国产CPU正沐浴在科技自立自强的阳光中,迎接一个新的时代。

当不确定性变成了新常态,以国产CPU为主的方向已经确定,再也没有可犹豫,可迂回的余地。

眼前的路,只剩下徐徐前进,加大研发,在中国市场内部形成良性竞争,凝结多元计算生态。反而失去庞大且具有整体性的中国芯片市场的副作用,将回馈到逆全球化者自身。

几十年中一次又一次地尝试与失败,失败与尝试,终于被证明是对的。

现在,时间终于站在了我们这边。

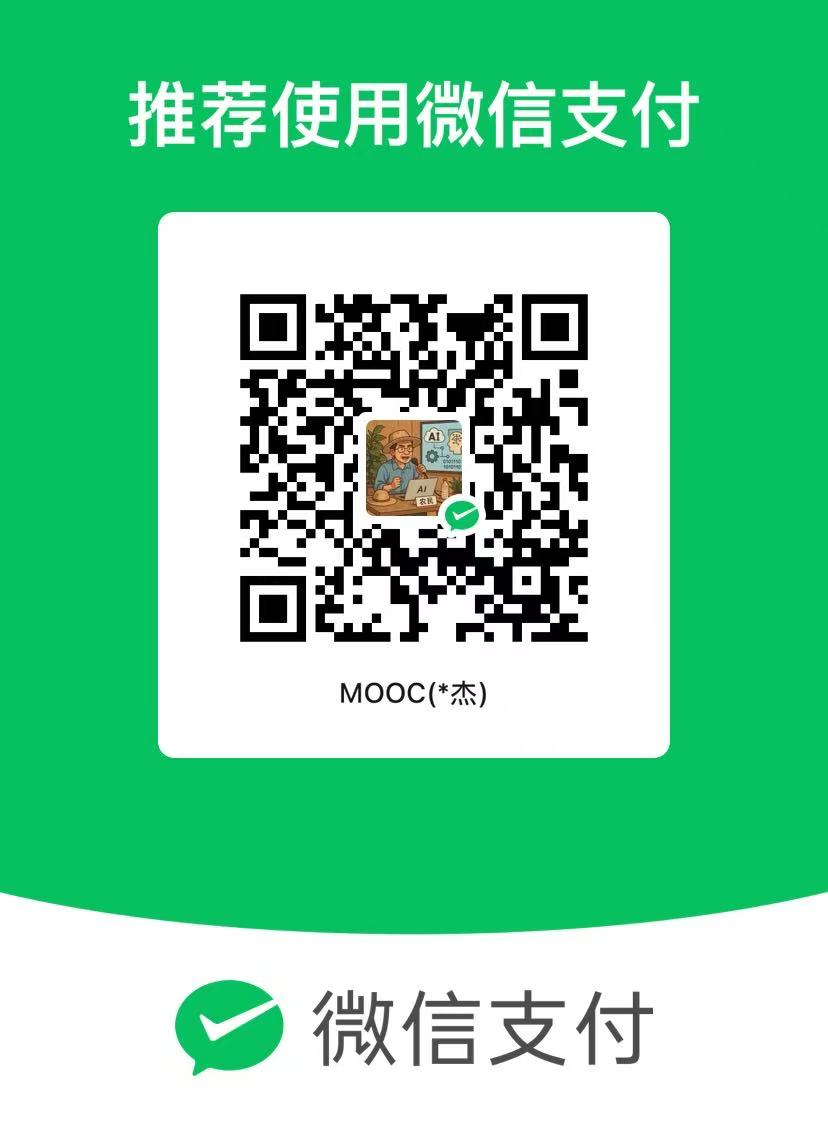

感谢阅读!如果您对AI的更多资讯感兴趣,可以查看更多AI文章:GPTNB。